添田悠介さん Yusuke Soeda

- ロボコン事務局 ROBOCON Secretariat

- 6月27日

- 読了時間: 8分

〈プロフィール〉

Bチーム リーダー

東京科学大学 4年生 物質理工学研究室に所属。

熱物性の研究を行っており、熱拡散率の測定方法の開発に取り組んでいる(ロボットアーム用いたマイクロサンプルの3次元的な熱伝導特性を測定する新しい手法の開発など)

また、学内のロボコンの運営にも携わっている。

趣深いロボットをみんなで作りたい

―――――添田さんは、大学内のロボコンにも携わっているんですね。ものづくりはお好きですか?

はい、大好きです。中学高校あたりからずっとロボット製作をやっています。ロボットが一番好きですが、料理も好きです。今のところ料理はあまり作る機会はないですが、ためしに手の込んだボルシチとか作ってみようかな!?とか思ってます(笑)。

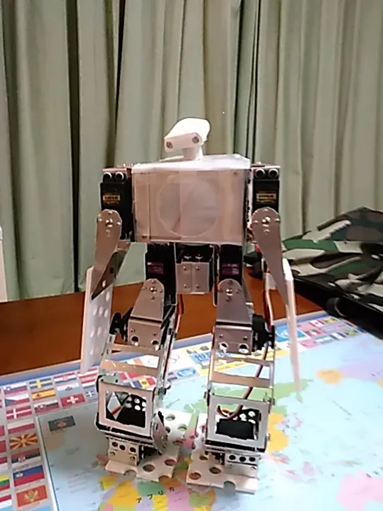

僕はロボットの中でも二足歩行ロボットをずっとやっていて、自分の作ったものをお披露目する形でロボットのコンテストや競技会には何度も出場しています。

―――――ものづくりの一環としてXROBOCONにも参加していただいたんですか?

そうなんです。「どうすればロボットで観客を魅了することができるか」というXROBOCONのテーマは、僕が取り組んでいる二足歩行ロボットと考え方が近いなと思い、興味を持ちました。

一般的に、人型ロボットの大切な要素は以下の2つだといわれているんです。

① 人間が親しみやすいこと(例えばペッパーくんが代表的)

② 人間の既存のインターフェースがそのまま使えること(例えば、ドアノブを回す、車を運転する、階段を上るなどの動作)

でも、僕がこれまで出場していたロボット大会は、卓上で小型ロボット同士を戦わせて、相手をぶん殴ったら勝ち、みたいなルールなんですよ(笑)。だから小型のロボットしか作らないんです。サイズが小さすぎて条件②が全く満たせないんです。階段なんて到底のぼれません、みたいな。

だから、僕の中では条件①「人間が親しみを持てるロボット」が最大の課題なんです。

―――――“親しみやすい”って抽象的だから難しいですね

これからますます世の中にロボットが増えてくると競争が激化するので、エンドユーザーに「カワイイ」とか「面白い」とか一瞬で思ってもらえなければ、そのロボットは存在価値が無くなっていっちゃうんです。

だから、人間を魅せるロボット、つまり趣深いロボットを作るためにはどうしたらいいんだろうって、ずっと悶々と考えていました。そんなときに先輩からXROBOCONの話を聞いて、やってみたいと思ったんです。みんなで趣深いロボットを作ってみたい、みんなで勉強したいなと。

―――“みんなで”と思ったのはなぜですか?

僕が出場してきたロボットコンテストでは、出場者が1人1台のロボットを作ります。だから、ずっと一人でロボット作りをしてきました。そのぶん機械設計・プログラミング・回路設計など一通りのことは身に付いたので、それはそれで良かったのですが。いつも一人でやってるからこそ、チームでやってみたいと思いました。

分野が違うと、話が嚙み合わない

――――XROBOCONは各チーム20-30人ほどのメンバーがいますが、チームで活動してみてどうですか?

いやぁ、最初は大変でした。まず、メンバーが全国に散らばっているため全てをリモートで進行しなければいけないので。直接会えない相手をアトラクトする、リモートで人を惹きつけるって難しいですね。だいぶ慣れてきましたけど、今も課題ですね。

ロボットを作るための材料や道具といった物理的な環境は簡単に整えられるんですが、人と人を組み合わせて何かをするというのは難しいと実感しました。

――――しかもXROOCONは、色んな分野の人が集まっているんですよね?

今回は大きく分けてロボットのエンジニアとソフトウエアのエンジニアが集まっているんですが、一緒になると時々会話が噛み合わなくなるんですよね。例えば、基盤と基盤を繋ぐときに色んな通信規格というのがあるんですが、ロボットエンジニアの間では「マイコンとパソコンを繋ぐなら、この2種類くらいが候補。それによって通信の距離や成功率も変わってくる」みたいなのが共通認識として備わっているんですが、ソフトウエアのエンジニアは規格を聞いてもどんな属性でどう分類されているのか分からない。

そうなると、もうイチから丁寧に説明するしかないんです。でも、お互い低姿勢でいくと、何とかなるもんなんです(笑) こっちも学び、あっちも学ぶという姿勢で衝突を避けています。

――――添田さん自身も学んだことはありますか?

僕は、ソフトウエアの構築とか今までやったことないなかったので。ソフトウエアのエンジニアたちともうまくディスカッションしたいので、ある程度の知識は身につけておくべきだと思い、ちょっと勉強しました。

今まではパソコンといっても末端の小さなマイコンくらいしか触ったことがありませんでしたし、パソコンを動かすときはC言語をそのまま打って動かす、みたいなことしかやってこなかったんですけど、勉強したおかげでもっとできることが増えたかなって実感しています。あくまで糸口ですけど。

それから、XROBOCONで使われるAIとかデジタルツインというのは既存のロボコンではあまり無かった分野だと思います。そのあたりをチームでディスカッションするのは、僕も勉強になっています。大学での熱物性の研究にも応用できそうですし、とても楽しいです。

ロボット製作者の苦しみを打開したい

――――添田さんのチームはどんなロボットを作ろうとしているのか、ネタバレにならない程度に教えて下さい

うちのチームでは、ロボットの動画を撮ってハイライトで見せるということをやろうとしています。ロボットの動画といっても、これまでのようにロボットをカメラで撮影するのではなく、ロボットの直截カメラで撮影します。その動画のパソコンとかAWSに入れてソフトウェアで瞬時に編集して、良いシーンを集めたダイジェストを見せたいと思っています。

これまでは、ロボットに特定の動作をやらせるという制御だったと思うのですが、今回はロボットから情報を聞き出して、それを何かしらの形にして見せるという考え方です。そこにさらにエンターテイメントの要素を加えなければならない。

例えば、今回のルールに「ロボットがコインを拾う」というのがあるんですけど、コインを取るたびにバーチャルで姿が変わるようにしよう!とかチーム内で色んな意見が出てきています。

具体的には、本番をお楽しみに!

――――正直、難しくて詳しいことはよく分かりませんが、新しいロボティクスを感じます。

難しいけど、めちゃくちゃ楽しいですよ。実際にやってみて、今回のロボット開発のスキームは、ロボット製作者の苦しみを打開するんじゃないかと思っているんです。

最近は日常生活にもロボットがたくさん入り込んできて、近くにロボットが居るのが当たり前になってきています。例えば、ファミレスの配膳ロボット。初期の頃はみんなもてはやしていましたけど、今は誰もスゴイと思わないですよね。自動で配膳するロボットを開発するって、結構難しいことなんです。でも、ありふれてくると誰も褒めてくれない(笑)。そうなると、製作者は次々と新しいロボットを生み出していかなきゃダメなんです。ロボット製作者の苦悩ですよね。

今回のXROBOCONは、きっとお客さんをスゴイと思わせることができる新しいロボットのはずです。だから、自分も含めロボット製作者の苦しみを打開できると思っています。

未来は“意味のない”人型ロボットで溢れかえっている!?

――――XROBOCONは20年後のテクノロジーを切り拓くことを目標に掲げてスタートしましたが、20年後はどんな世の中になっていると思いますか?

意味のない人型ロボットや動物型のロボットで溢れかえっているんじゃないでしょうか(笑)。「意味のない」とはロボットの機能ではなく、デザインのことを指しています。先ほどのネコ型配膳ロボットじゃないですけど、人間が親しみやすいデザインや使い心地じゃないとロボットも淘汰されていきます。エンドユーザーの心理を掴むロボットじゃないと生き残れないわけです。だから、それって人型である必要ある?って思うようなロボットがいっぱい作られると思います。半分本気、半分笑い話ですけど。

でもロボットが色んな分野に参入することは悪くないと思っています。LLMがROBOT開発にも介入するので、色んなものがものすごいスピードで繋がっていくと思います。例えば、家電をスマホから動かしたい時。エアコンとスマホが直接通信ができなくても、両方がWi-Fiに繋がっていればいいわけです。自分の動かしたいエアコンの特徴を言語化して入力すれば、LLMが自動で対象のエアコンを探してくれるので、スマホからアクセスできるようになります。こんな超スマートライフは20年もたたないうちに実現すると思います。

――――めまぐるしく変わっていく社会の中で、添田さんは将来どんなことをしたいですか?

20年後は先すぎて正確には想像できないですけど、やっぱり何かものを作っていたいですよね。僕はロボットが大好きですけど、究極的にはロボットじゃなくてもいいんです。「誰も作っていないもの」を作れる自分でありたいです。

コメント